НачалоРечники. Начало

Великой Отечественной ВойныРечники в Великой Сталинградской

битвеРечной флот ПобедыРечники на защите ЛенинградаБоевая вахта речников Днепра, Дона и КубаниРечники на защите МосквыКнига памятиПериод коренного перелома и завершения войныПобеда

Великой Отечественной ВойныРечники в Великой Сталинградской

битвеРечной флот ПобедыРечники на защите ЛенинградаБоевая вахта речников Днепра, Дона и КубаниРечники на защите МосквыКнига памятиПериод коренного перелома и завершения войныПобеда

ВКЛАД РЕЧНИКОВ

В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

Работники водного пути и речники внесли неоценимый вклад в Победу над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны.

Реки являлись основной артерией, «питающей» фронт и народное хозяйство страны нефтепродуктами, боеприпасами, вооружением и другими грузами. На работников речного транспорта в годы Великой Отечественной войны в дополнении легли ответственные задачи по обеспечению безопасности судоходства на реках Волга, Дон, Днепр, Ока, Москва-река, Нева, Печора, Кама и др.

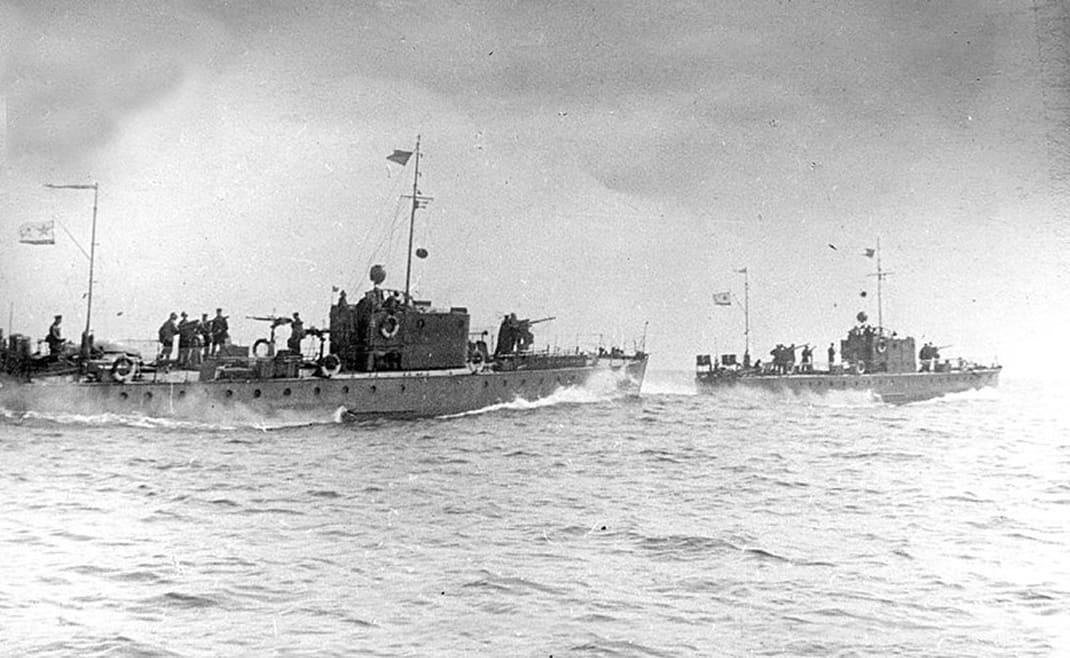

Речной флот принимал участие в Великой Отечественной войне не только как составная часть транспортной системы страны. Сотни лучших его судов после переоборудования на судоремонтных заводах пароходств были переданы Военно-морскому флоту в состав военных флотилий, большей частью — с экипажами.

Героизм речников навсегда вписан

в историю Великой Победы.

в историю Великой Победы.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне компания «ВодоходЪ» совместно с ФБУ «Музей морского и речного флота» собрала на страницах этого сайта исторические события, факты, имена речников, для того, чтобы чествовать героев отрасли и сохранить на долгие годы память о трудовых и военных подвигах на реке.

Речники. Начало Великой Отечественной Войны.

1941-й год для речников Волжского бассейна и Северо-Запада начался напряженно-буднично. Волгари готовились в очередной раз увеличить объемы грузоперевозок. На северо-западе открытие навигации задержалось из-за плохой погоды. Реки освобождали ото льда буксирами и подрывами. Работа кипела. Но 22 июня внесло свои коррективы в устоявшийся порядок…

Часть речного флота пароходств вошла в состав Волжской, Ладожской и Онежской военных флотилий. Гражданские суда эвакуировали мирных жителей и перевозили бойцов, технику, снаряжение, медикаменты.

Под непрерывным огнем речники продолжали судоходную деятельность, ни на минуту не прекращая снабжение армии. Как говорил капитан Лев Галашин, это было «время большой работы».

В первые недели войны на фронт добровольно ушли тысячи речников. Из состава коллектива Средне-Волжского пароходства добровольно ушли на фронт около 500 человек, с верхневолжского завода им. 40-й годовщины Октября — более 400 человек, столько же — с небольшой пристани Тобольск на Иртыше, ушли на фронт больше половины коммунистов Ленинградского речного порта.

Уходивших на фронт мужчин заменяли подростки и женщины, речники-ветераны и фронтовики, комиссованные из-за тяжелых ранений. Они не боялись брать на себя самую сложную работу. Женщины пришли работать на пароходы и баржи кочегарами, шкиперами, помощниками капитана. Представители старой гвардии заняли свои прежние места, вместе с ними плечом к плечу трудилась молодежь.

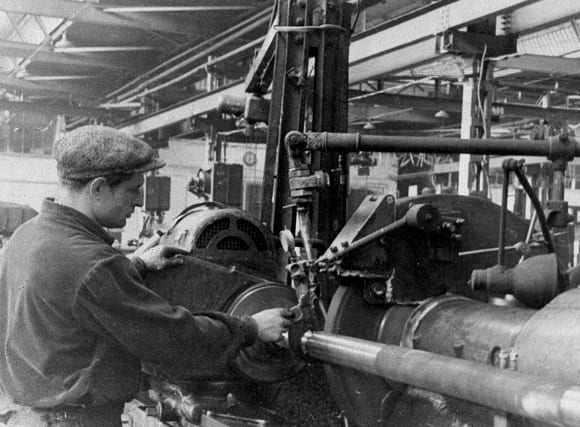

Судоремонтные предприятия с самого начала войны начинают делать оборонные заказы: на Омском судоремонтном заводе строились торпедные катера, Красноярский судоремонтный завод строит бронекатеры и производит противопехотные мины. Корпуса мин, ручные гранаты, детали для снарядов «катюш» изготовляли заводы «Теплоход», им. Молотова, Городецкий механический.

На прифронтовых реках и озерах создаются военные флотилии, лучшие пассажирские суда переоборудуются в госпитали и санитарные суда.

Начальник Главного штаба Военно-морского флота Николай Дмитриевич Сергеев писал:

Трудовые подвиги речников в годы Великой Отечественной Войны

2,5 млн +

человек эвакуировано речным флотом

1,5 млн +

тонн грузов

17 000

единиц техники

2 млн

голов скота

Потери речного флота в годы войны

1092

самоходных судна общей мощностью 140,4 тыс. л. с.

2608

грузовых несамоходных судна общей грузоподъемностью 1106 тыс. т

479

пристаней и пристанских пунктов лежали в развалинах

89

судостроительных и судоремонтных заводов, мастерских и верфей были разрушены или сильно повреждены

Награды речников

8 461

работников речного транспорта награждены орденами и медалями за самоотверженный труд, проявленный героизм, выполнение заданий в годы войны.

117

речникам, ставшим во время войны радистами, летчиками, пехотинцами, саперами, присвоены звания Героя Советского Союза за мужество и героизм.

1

Речники в Великой Сталинградской

битве 1942-1943 гг.

23 августа 1942 года немецко-фашистские войска блокировали Сталинград, обрушив на город тысячи бомб. Город горел. Горели суда на рейде, на железнодорожных путях и причалах речного порта взрывались составы с горючим и боеприпасами.

Создалась прямая угроза Волге, как основной артерии, питающей фронт и народное хозяйство страны.

Речники Нижней Волги, как и весь советский народ, жили одной мыслью, одним желанием: отдать все свои силы, всю энергию, а если потребуется, то и жизнь для блага Родины и защиты родного города, города-героя Сталинграда.

С выходом немцев к Волге в район Ерзовка-Латошинка Сталинград оказался полукольце вражеского окружения, он стал городом-фронтом и жил напряженной фронтовой жизнью.

Речники, как верные сыны Отчизны, сыны великой Волги, самоотверженно выполняли свой долг, они прочно связывали защитников Сталинграда

с левым берегом, доставляя им все необходимое паротеплоходами, баржами и организованными переправами.

с левым берегом, доставляя им все необходимое паротеплоходами, баржами и организованными переправами.

35 000

рейсов было сделано с правого

на левый берег Волги

на левый берег Волги

200 000

эвакуированного

населения

населения

1 млн +

тонн разных грузов

и материалов

и материалов

2 млн +

голов разного

скота

скота

17 000 +

тракторов, комбайнов

и автомашин

и автомашин

(Из передовой «Правды» от 4/XII 1942 года).

Из решения Сталинградского городского комитета обороны

«О переправах через реку Волгу»

25 октября 1941 г.

1. Утвердить план расстановки переправ через р. Волгу в количестве 9, в следующих пунктах:

Переправа №1, понтонная в районе «Пионерка» – горпоселок, с грузоподъемностью 12 тонн. Пропускная способность 6 тысяч автомашин в сутки.

Переправа №2, плотовая в районе «Банная» – остров Крит. Пешеходная. Из маток леса. Пропускная способность 50 тыс. человек в сутки.

Переправа №3, пешеходная в районе Ельшанская гряда – остров Голодный. Пропускная способность 50 тыс человек в сутки.

Переправа №4, паромная, ныне действующий горперевоз, с переносом лугового причала на остров Крит. Пропускная способность 1000 автоединиц в сутки, весом до 50 тонн.

Переправа №5, паромная в районе Рыбные садки- остров Крит, с пропускной способностью 1000 автоединиц в сутки.

Переправа №6, паромная в районе Красный Октябрь – верх острова Крит. Пропускная способность 1000 автоединиц в сутки.

Переправа №7, пассажирские трамвайчики в районе СТЗ – Скудры, с пропускной способностью 10 тысяч человек в сутки.

Переправа №8, паромная в районе Винновка – Шадрин Ерик, с пропускной способностью 1000 автоединиц в сутки.

Переправа №9, баржевая в районе Мачтопропиточный завод – остров Спорный, с пропускной способностью 1000 автоединиц в сутки.

Переправа №2, плотовая в районе «Банная» – остров Крит. Пешеходная. Из маток леса. Пропускная способность 50 тыс. человек в сутки.

Переправа №3, пешеходная в районе Ельшанская гряда – остров Голодный. Пропускная способность 50 тыс человек в сутки.

Переправа №4, паромная, ныне действующий горперевоз, с переносом лугового причала на остров Крит. Пропускная способность 1000 автоединиц в сутки, весом до 50 тонн.

Переправа №5, паромная в районе Рыбные садки- остров Крит, с пропускной способностью 1000 автоединиц в сутки.

Переправа №6, паромная в районе Красный Октябрь – верх острова Крит. Пропускная способность 1000 автоединиц в сутки.

Переправа №7, пассажирские трамвайчики в районе СТЗ – Скудры, с пропускной способностью 10 тысяч человек в сутки.

Переправа №8, паромная в районе Винновка – Шадрин Ерик, с пропускной способностью 1000 автоединиц в сутки.

Переправа №9, баржевая в районе Мачтопропиточный завод – остров Спорный, с пропускной способностью 1000 автоединиц в сутки.

2. Обязать начальника НВРП:

А) к 1 ноября установить 4 пары причалов, выделить 10 баркасов для работы на баржевых переправах и 3 баркаса резервных, способных работать в ледовых условиях;

Б) приспособить действующую паромную переправу для переброски тяжеловесных грузов;

В) закрепить по одному пароходу для работы по наводке плотовых и понтонных переправ.

Б) приспособить действующую паромную переправу для переброски тяжеловесных грузов;

В) закрепить по одному пароходу для работы по наводке плотовых и понтонных переправ.

3. Обязать начальника пароходства «Волготанкер» по первому требованию сосредоточить в районе г. Сталинграда 3 порожних нефтеналивных баржи, грузоподъемностью 3500-4500 тонн каждая с достаточной прочностью креплений, подготовив их для перевозки автогружевого транспорта...

ПАВО, ф. 171, д. 1, лл. 9 ОБ 10

Героизм связистов

и путейцев-бакенщиков

В середине августа 1942 года фронт приблизился к Волге, к городу Сталинграду.

Фашистская авиация обрушивала смертоносный груз авиабомб на участки магистрали Саратов-Астрахань, где пролегали дороги с интенсивным движением советских войск, автомашин и боевой техники.

Магистральная линия связи с Астраханью от разрыва авиабомб во многих местах повреждалась. Под обстрелом и непрерывной бомбежкой вражеской авиации работали связисты Нижне-Волжского речного пароходства. Ежеминутно рискуя жизнью, они устраняли повреждения транзитной магистрали Саратов-Астрахань и восстанавливали проволочную связь Красная Слобода-Владимировка.

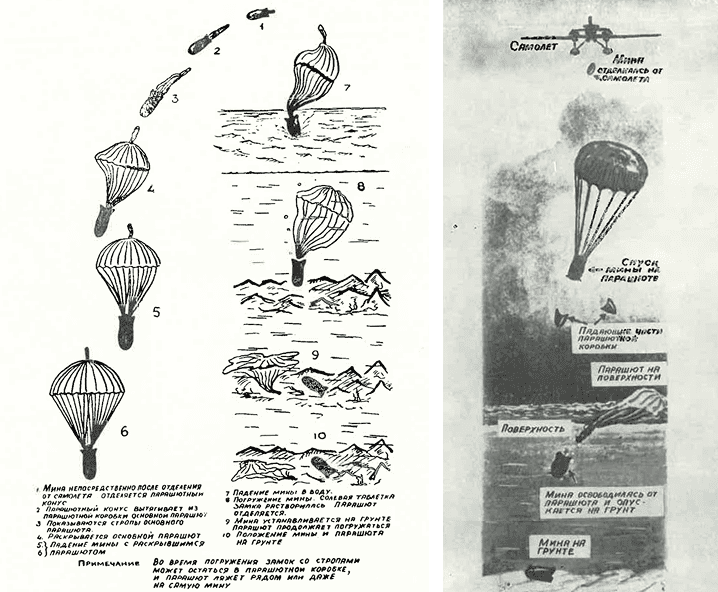

Под непрерывной бомбежкой и пулеметным обстрелом с немецких самолетов, сбрасывавших мины на фарватер реки Волги, под артиллерийским и минометным огнем береговых батарей противника, путейцы-бакенщики на своих постах зорко следили за полетами вражеской авиации, засекали места падения мин и помогали воинским частям извлекать и удалять их.

Одновременно с этим, обозначив места, где находятся мины, специальными знаками-бакенами, они выискивали вторые безопасные хода, встречали суда и буксирные составы с грузами для Сталинградского фронта и сопровождали их через заминированные участки.

Тем самым они обеспечивали перевозки водой всего необходимого для полного разгрома немецких оккупантов в Великой Сталинградской битве.

Из приказа №3

Народного Комиссара Речного Флота Союза ССР

9 августа 1942 г. Сталинград

Содержание: О премировании работников пути, пристаней, флота и других лиц за точное обнаружение, обозначение буйком сброшенных противником мин в р. Волгу. В целях наиболее эффективной борьбы с минной опасностью на р. Волге,

ПРИКАЗЫВАЮ: установить премию для работников пути, пристаней, флота, рыбацких артелей и других лиц, обнаруживших и обозначивших точно место падения мин буйками или вешками, по 100 рублей за каждую обозначенную мину. Выдачу премий производить по предъявлении справки командиров кораблей Волжской военной флотилии немедленно.

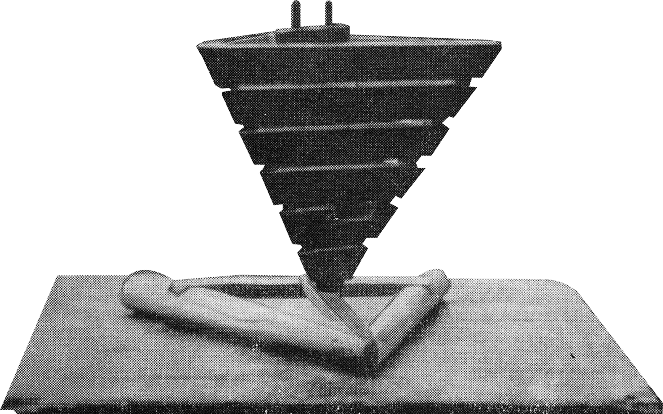

Макет минного бакена

указывал судоводителям, где лежат мины, сброшенные немецкой авиацией на Волге

Способы поставки мин фашистами

Сталинградский судоремонтный завод

Сталинградский судоремонтный завод в период Великой Сталинградской битвы являлся единственной ремонтной базой речного флота, работавшего на переправах.

Коллективом завода отремонтировано более 130 судоединиц, поврежденных вражеской авиацией и артобстрелом.

Коллективом завода отремонтировано более 130 судоединиц, поврежденных вражеской авиацией и артобстрелом.

На заводе были организованы выпуск боеприпасов и техническая помощь 26 воинским соединениям по ремонту военной техники.

После разрушения основных цехов завод был передислоцирован

в прифонтовой колхоз им. Фрунзе, разместился под землей

и продолжал неослабно выполнять возложенные на него задания.

После разрушения основных цехов завод был передислоцирован

в прифонтовой колхоз им. Фрунзе, разместился под землей

и продолжал неослабно выполнять возложенные на него задания.

Коллектив пароходства Волготанкер

Коллектив пароходства Волготанкер в течение всей великой Сталинградской битвы в трудных условиях плавания доставлял своим флотом: горючее, смазочные материалы, военную технику и людские резервы для флота.

Кроме того, ряд судов был переоборудован и работал на речных переправах. Многие из экипажей судов проявляли при выполнении возложенных на них заданий находчивость, мужество и отвагу.

Речники Нижней

Волги

Речники Нижней Волги под руководством партийной организации в великой Сталинградской битве с честью выполнили возложенные на них задачи. В первых рядах, на самых опасных участках, были коммунисты и комсомольцы. Многие из них были удостоены правительственные наград. На боевом посту пали смертью храбрых капитаны речных судов: Рачков, Кадомцев, Дегрярев, Загрядцев, Панин, механик Ерохин, комсомолец Сергей Белозерский и другие.

За проявленные мужество, отвагу и героизм коллективу речников Нижней Волги в годы Великой Отечественной войны неоднократно присуждалось переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. По окончании войны Красное знамя Государственного Комитета Обороны передано речникам Нижней Волги на вечное хранение и ныне находится в Волгоградском государственном музее обороны.

Ко всем речникам Волги

Дорогие товарищи!

Около трех месяцев в районе Сталинграда идут ожесточенные кровопролитные бои.

Полчища гитлеровских захватчиков прилагают все усилия к тому, чтобы захватить город и выйти на великую магистраль страны-нашу родную, любимую Волгу. Они бросили на Сталинградский участок фронта десятки отборных дивизий, тысячи самолетов, танков, минометов и артиллерию.

Полчища гитлеровских захватчиков прилагают все усилия к тому, чтобы захватить город и выйти на великую магистраль страны-нашу родную, любимую Волгу. Они бросили на Сталинградский участок фронта десятки отборных дивизий, тысячи самолетов, танков, минометов и артиллерию.

В эти тяжелые напряженные дни борьбы с врагом десятки речников Сталинградского узла практическими делами показывали свою беспредельную преданность нашей великой Родине, партии Ленина и заслужили славу героев Великой Отечественной войны. Многочисленные факты героических трудовых дел речников множатся с каждым днем.

Мы призываем всех речников Волги отдать все свои силы, всю свою волю и энергию, а если понадобится и жизнь на защиту священных берегов Волги и любимого города-героя Сталинграда, ибо здесь сейчас решается судьба Отечества, свобода и жизнь миллионов советских людей.

Помните, товарищи речники, что от нашей работы зависит успех борьбы на фронтах Отечественной войны. Сделаем все для того, чтобы фронт своевременно получал пополнения, боеприпасы и вооружение. По-деловому организуем предоктябрьское социалистическое соревнование. Поможем Красной Армии выполнить ее историческую миссию-отстоять Сталинград, отбросить, разгромить и уничтожить гитлеровских мерзавцев.

Помните, товарищи речники, что от нашей работы зависит успех борьбы на фронтах Отечественной войны. Сделаем все для того, чтобы фронт своевременно получал пополнения, боеприпасы и вооружение. По-деловому организуем предоктябрьское социалистическое соревнование. Поможем Красной Армии выполнить ее историческую миссию-отстоять Сталинград, отбросить, разгромить и уничтожить гитлеровских мерзавцев.

Еще в годы гражданской войны речники Нижней Волги за боевые заслуги были отмечены высокой наградой Рабоче-Крестьянского правительства – орденом Красного Знамени. До сих пор памятны славные дела таких судов, как «Ваня-коммунист», «Мария» и другие, на боевых традициях которых воспитывались и мы. И теперь не дрогнут, не отступят сталинградские речники. Мы уверены, что речники Сталинграда и все волгари были, есть и будут верной опорой Центрального Комитета нашей партии и Красной Армии.

Принято на митинге, посвященном вручению орденов и медалей награжденным речникам Сталинграда.

2

Речной флот

Победы

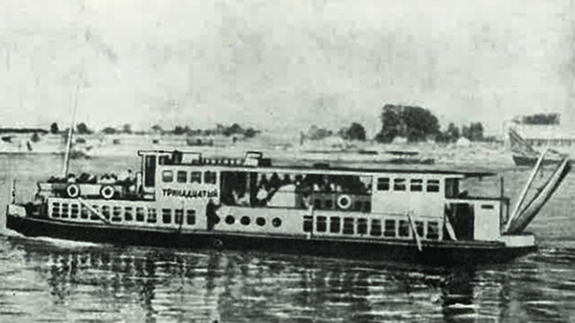

Катер-трамвай "Тринадцатый"

Нижне-Волжского речного пароходства. Работал на Центральной переправе

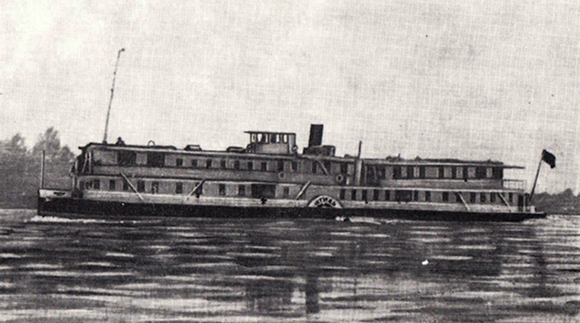

Пассажирский пароход "Штиль"

Нижне-Волжского речного пароходства. Работал на волжских переправах, перевозил воинское снаряжение и боеприпасы

Служебный баркас "Ерик"

судоходной инспекции Волжского бассейна. Работал на переправах Центральной и 62-й армии

3

Речники на защите

Ленинграда

В начале июля 1941-го немецкая армия выступила на Ленинград. 8 сентября 1941 года началась блокада города.

872 дня Северо-Западное пароходство помогало снабжать осажденный Ленинград всем необходимым, перевозило войска, вооружение и технику, эвакуировало мирных жителей. Роль речного транспорта в героической обороне северной столицы огромна.

Совершать рейсы приходилось в тяжелейших условиях. Суда Ладожской военной флотилии надежно прикрывали эвакуацию войск, вступали в бои с противником. От речников Северо-Западного пароходства и моряков Ладожской военной флотилии во многом зависела судьба Ленинграда.

Речники рисковали жизнью, чтобы вывозить людей и снабжать город продовольствием по «Дороге жизни». Под непрерывными налетами вражеской авиации им удалось проложить по дну Ладожского озера морской кабель и организовать линию связи с осажденным городом, которая бесперебойно служила вплоть до окончания блокады. Помогли речники провести под водой Ладоги и бензопровод, по которому драгоценное топливо поступало ленинградцам.

За три военных навигации для блокадного Ленинграда и фронта по Ладожскому озеру перевезли свыше 2 млн тонн грузов и более 1 млн человек.

За мужество и героизм 117 речникам присвоены звания Героя Советского Союза, 15 речников стали полными кавалерами ордена Славы. За героический труд в годы Великой Отечественной Войны 8460 речников награждены орденами и медалями СССР.

4

Боевая вахта речников

Днепра, Дона и Кубани

В 1940 году по Днепру было перевезено 7 млн. пассажиров. В бассейне Днепра насчитывалось более 2 тыс. судов, необходимое количество хорошо механизированных портов (Киевский, Днепропетровский, Запорожский, Гомельский, Брестский) и благоустроенных пристаней.

Часть судов Днепровского и Днепро-Двинского пароходств была передана Днепровской военной флотилии и переоборудована в боевые корабли, многие пассажирские пароходы приспособлены под плавучие госпитали. Остальной флот был переключен на воинские и эвакуационные перевозки. На речных судах эвакуировалось население, вывозились народно-хозяйственные грузы.

Часть судов Днепровского и Днепро-Двинского пароходств была передана Днепровской военной флотилии и переоборудована в боевые корабли, многие пассажирские пароходы приспособлены под плавучие госпитали. Остальной флот был переключен на воинские и эвакуационные перевозки. На речных судах эвакуировалось население, вывозились народно-хозяйственные грузы.

Население и грузы вывозились главным образом в Днепропетровский и Запорожский порты, а оттуда — на восток по железным дорогам.

В июле, по неполным данным, флот пароходства эвакуировал 129 тыс. т зерна, сахара, металла и других ценных грузов. Для буксировки сухогрузных барж использовались в ряде случаев пассажирские пароходы.

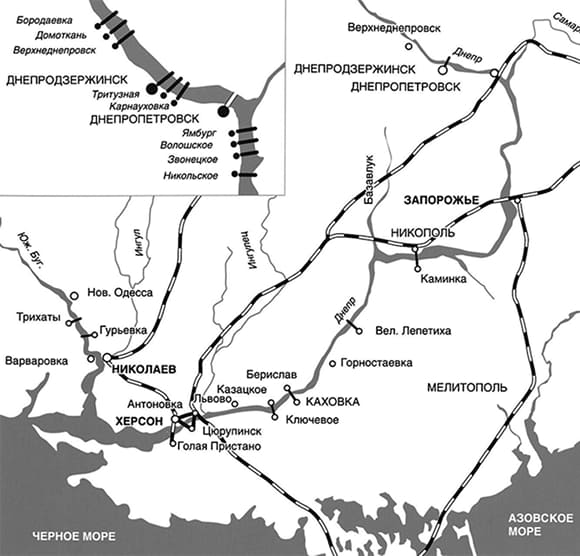

К лету 1941 года Днепровское пароходство организовало многочисленные переправы через крупные водные рубежи. На Днепре наиболее крупные воинские переправы, обслуживавшиеся речным флотом, находились в Днепропетровске и на участке Херсон–Антоновка

В июле, по неполным данным, флот пароходства эвакуировал 129 тыс. т зерна, сахара, металла и других ценных грузов. Для буксировки сухогрузных барж использовались в ряде случаев пассажирские пароходы.

К лету 1941 года Днепровское пароходство организовало многочисленные переправы через крупные водные рубежи. На Днепре наиболее крупные воинские переправы, обслуживавшиеся речным флотом, находились в Днепропетровске и на участке Херсон–Антоновка

Дольше всего активные действия Днепровского флота продолжались в районе Запорожья. Первой крупной наступательной боевой операцией, в которой непосредственно участвовал речной флот, было освобождение острова Хортицы. Высадка штурмовых подразделений 274-й стрелковой дивизии 12-й армии на Хортицу началась в ночь на 4 сентября и продолжалась ночью 5 сентября. Десант перебрасывался на катерах, газоходах, моторных и весельных лодках, орудия и танкетки доставлялись на баржах. Суда прорывались к острову сквозь заградительный огонь. Многие из них получили сильные повреждения, но команды оставались на своих местах, делая все возможное для спасения судов. Эта операция позволила успешно закончить эвакуацию оборудования и имущества промышленных предприятий.

Водный транспорт имел огромное значение в воинских перевозках летне-осеннего периода 1941 года. Речникам нередко приходилось работать под артиллерийскими обстрелами и налетами авиации. Так, переправа Берислав–Каховка подвергалась бомбежкам до 15 раз в день, она потеряла 4 буксира, но речники сумели переправить все войска на левый берег реки. Большая часть материальной части армий на реках Южный Буг и Днепр была перевезена флотом речного транспорта.

Осенью 1941 года, когда военные действия приблизились к бассейну Дона, флот Нижнего Дона был привлечен к эвакуации Ростова. Всего по Дону, Кубани, не считая перевозок на переправах, было эвакуировано 110 тыс. человек и около 8 тыс. т различного оборудования и другого имущества. К концу октября были срочно организованы дополнительные переправы для переброски через реку большого потока воинских частей, населения, оборудования, сотен тысяч голов скота.

Только на Верхнем Дону с помощью речных судов было создано шесть переправ, а всего на реке — от Коротояка на севере до Ростова на юге — 18 переправ. Флот работал до полного ледостава.

Речные суда принимали участие в различных по характеру морских операциях, находясь в оперативном распоряжении Азовской военной флотилии и Черноморского пароходства. В сентябре донские буксиры и баржи вывозили грузы с северного побережья Азовского моря, эвакуировали скот и различное имущество из Крыма. С начала ноября речные суда перевозили из Керчи в Тамань отступавшие соединения и технику 51-й отдельной армии.

16 ноября советским войскам пришлось оставить Керченский полуостров. Однако вскоре было принято решение высадить на полуостров десант. Операция началась 26 декабря. Бушевавший в море шторм доходил до семи баллов. Особенно тяжело приходилось командам небольших речных судов, которые участвовали в высадке десанта вместе с военными кораблями и морскими судами. В ночь с 26 на 27 декабря во время высадки десанта у Камыш-Буруна пароход «Ким», прорвавшись сквозь шквальный огонь противника, доставил точно в срок баржу «Ока» с десантниками. Корпус парохода получил около 80 пробоин. Ведя судно к занятому врагом берегу, погиб на боевом посту капитан М. М. Проценко. Рулевой, 17-летний комсомолец Саша Остробабов, получил ранения в обе ноги, но не оставил штурвала, пока его не заменил другой рулевой.

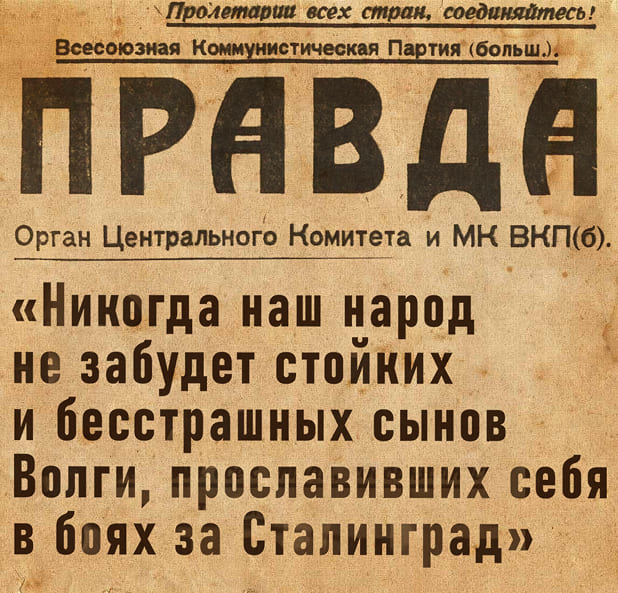

Схема расположения переправ на Южном Буге и Днепре

Приказом по войскам Крымского фронта речнки — участники высадки десанта были награждены орденами и медалями.

5

Речники на защите

Москвы

Накануне Великой Отечественной войны Москва была уже крупным речным портом, связанным с тремя морями: Каспийским, Балтийским и Белым. Московско-Окское пароходство и пароходство канала Москва-Волга, одно из самых молодых в стране, обслуживали внутренние водные пути из столицы на Волгу.

Старый водный путь шел по шлюзованной на протяжении 180 км Москве-реке и затем по Оке до Горького. Новая трасса — 123-километровый канал Москва-Волга — соединила столицу с верховьями Волги ниже города Калинина. Иваньковская плотина образовала водохранилище, называемое Московским морем.

В начале войны речные суда шли в основном по Московско-Окскому маршруту, на котором имелось несколько устаревших шлюзов и открытых плесов с разными глубинами и разной пропускной способностью. По направлению к Калинину по каналу могли плавать крупные суда, в сторону же Рыбинска и Горького оставался последний мелководный участок Волги.

В июне 1941

года шло строительство гидроузлов в Угличе и Рыбинске.

Их плотины должны были перегородить Волгу, образовать два новых водохранилища.

Их плотины должны были перегородить Волгу, образовать два новых водохранилища.

Через месяц после начала войны, 22 июля, фашистская авиация произвела первый налет на Москву, Калинин, Рязань и ряд других приречных городов Московского бассейна. На территорию Северного порта столицы, Западного порта в конце июля и августа было сброшено большое количество зажигательных и несколько фугасных бомб.

Портовые команды противовоздушной обороны, состоявшие из рабочих и служащих, участвовали в тушении возникавших пожаров.

Началась эвакуация населения Москвы, переводились в глубокий тыл важнейшие предприятия. Эту трудную задачу в значительной степени решали речные суда, которые одновременно должны были перевозить грузы для фронта, для столицы.

До окончания строительства Угличского шлюза эвакуация из Москвы шла в основном через Москворецкую систему, малопригодную для массового пропуска судов. Транспортные суда работали на участках Москва–Горький и Москва–Рязань, не выходя на Волгу и Каму. В Рязани и Горьком находились основные перевалочные пункты.

Масштабы речных перевозок были большие. Через один только Московский порт было отправлено столько грузов, сколько хватило бы их для загрузки 2 тыс. железнодорожных составов. Пристань Калинин в августе, сентябре и первой декаде октября отправила свыше 55 тыс. т эвакуационных грузов.

В сентябре 1941

В сентябре 1941 года начался пропуск судов через Угличский и Рыбинский шлюзы. Но путь по каналу был опасным: вражеские самолеты бомбили суда в районе Рыбинского моря, Рыбинский гидроузел, а также сооружения канала в районе Москвы. Речникам Московского бассейна было эвакуировано в тыл также население северо-западных областей и Ленинграда на пристани Калинин, Большая Волга, Углич, Калязин, Кимры, Коломна. Один пассажирский флот не смог бы справиться с такими массовыми перевозками.

Для этой цели были выделены наиболее пригодные баржи, специально приспособленные к новому виду перевозок.

Фото пристань Кинешма. Сюда эвакуировались жители северо-западных районов страны

6 декабря 1941

Красная армия перешла в наступление под Москвой. 15 декабря был освобожден областной центр и крупный речной порт Калинин. В конце месяца наши войска форсировали Верхнюю Оку между Калугой и Белевом.

Разгром немцев под Москвой привел к тому, что фронт отодвинулся от столичных водных магистралей. Но враг еще оставался во Ржеве и верховьях Оки. Когда наши войска продвинулись на запад на отдельных направлениях до 400 км от Москвы, речники развернули энергичную подготовку к навигации 1942 года.

Не менее важной, чем ремонт флота, была задача подготовки кадров для судов и портов. Новое пополнение состояло преимущественно из жен и детей рабочих и служащих речного транспорта, ушедших в армию. К началу второй военной навигации на многих судах, например Московско-Окского пароходства, женщины составляли от 40 до 60% экипажей, а в портах и на пристанях — около 85% всех грузчиков.

С весны 1942

года речники столичных пароходств начали помогать Западному фронту, левый фланг которого проходил вблизи верховьев Оки. Московское–Окское пароходство организовало военные перевозки по Верхней Оке и малым рекам. В весенние месяцы 1942 года по Верхней Оке и малым рекам бассейна было доставлено Западному фронту около 26 тыс. т военных грузов.

Фото: Санитарно-транспортное судно № 9 (пароход «Рабочий»)

Столичные пароходства специально оборудовали для перевозки раненных лучшие пассажирские суда. Были организованы караваны для санитарных перевозок. Каждый караван состоял из трех судов, на которых можно было разместить 250 раненых.

В каютах были оборудованы перевязочные пункты и операционные. Они курсировали по линиям Москва–Рязань, Муром–Казань, Ярославль–Казань, Рязань–Горький и другим.

Зимой 1941 года, а еще острее — весной следующего года Москва ощущала недостаток топлива. В это время угольный Донбасс был оккупирован врагом, а в Подмосковье шахты были выведены из строя в период боев за Москву. Речникам было дано задание завезти флотом в столицу за навигацию 1942 года 2 млн. 400 тыс. кубометров дров. Московско-Окское пароходство выполнило план завоза дров на 120%, пароходство же канала Москва-Волга, ставшее после открытия движения через верхневолжские шлюзы транзитным, доставило их за навигацию в пять раз больше, чем в 1940 году.

Фото: Транспортные суда на перевозке дров

6

Книга

памяти

Н.А. Чащин

второй помощник механика парохода "Орел"

В.С. Шляпин

первый помощник механика парохода "Орел"

Н.В. Красильников

капитан буксирного парохода "Орел"

А.И. Гарин

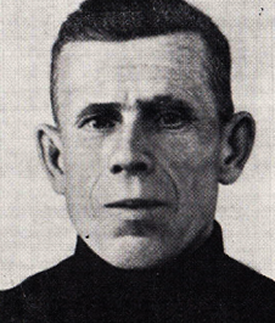

капитан парохода "Коминтерн" пароходства Волготанкер

В.И. Туманов

кочегар, сын механика

З.А. Туманова

кочегар, жена механика

7

Период коренного перелома

и завершения войны

Взятием Ростова-на-Дону 14 февраля 1943 года завершилась кампания освобождения от врага Донского бассейна. Вслед за войсками на Дон возвратились речники. На их плечи легла и вся тяжесть восстановления разрушенного войной хозяйства Доно- Кубанского пароходства.

Постепенно за счет восстановления судов пополнялся флот Доно-Кубанского пароходства, увеличился объем перевозок. Осенью 1943 года, когда войска развернули наступление вдоль побережья Азовского моря, Доно-Кубанское пароходство организовало доставку грузов для войск через порты Таганрог и Мариуполь.

Фото: пароход «Коммунар»

Всего за навигацию 1943 года речники Доно-Кубанского бассейна перевезли 222,4 тыс. т различных грузов. Половину транспортной работы составили перевозки для фронта. Кроме того, было перевезено 540 тыс. человек.

Речники Амура перевозили грузы с морских судов, прибывавших из США, Канады и Николаевска-на-Амуре, перегружались на речные суда. Пароходство доставило в Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск и Благовещенск 150 тыс. т импортных грузов. В два раза больше, чем в 1942 году, амурцы перевезли сахалинской нефти. К середине августа все ее запасы (500 тыс. т) были вывезены.

Задания по перевозке грузов в навигацию 1943 года были выполнены всеми 28 пароходствами.

Всего речниками за навигацию

было перевезено различных грузов.

было перевезено различных грузов.

38,9 млн. т

Основные речные пути с середины навигации 1944 года находились уже вне районов боевых действий. В 1944 году осуществлялось переключение на речной с железнодорожного транспорта перевозка хлопка и импортных грузов из Астрахани, хлеба из Красноармейска и Камышина и др.

Были освоены новые грузопотоки на северных реках: перевозки пиломатериалов в судах из Архангельска в Москву и пункты на Волге, буксировка леса в плотах с Шексны для бумажных предприятий на Сухоне, транспортировка нефти с Волги через Сухону в Архангельск для Северного флота.

В сложнейших условиях речники Западно-Сибирского и Нижне-Иртышского пароходств осуществляли завоз грузов по Оби на Крайний Север, где условия плавания близки к морским.

Быстрыми темпами росли перевозки на речных путях освобожденных западных районов. Ко второй половине навигации 1944 года удалось организовать судоходство по всему Днепру. Одной из важных задач Днепровского пароходства оставалась транспортировка грузов для восстанавливавшихся Днепрогэса, Донбасса, предприятий черной металлургии Юга.

На северо-западе страны с 1944 года возобновилось сквозное судоходство по Неве. В октябре 1945 года первые суда пропустили в восстановленный Свирский шлюз, открыв путь в Ленинград Волжскому флоту.

Всего в 1945 году пароходства освобожденных районов перевезли 5,6 млн. т грузов. Наряду с перевозками народно-хозяйственных грузов и населения речной транспорт, хотя и в меньшем объеме, продолжал обслуживать нужды наступающих армий 3-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов при форсировании Днепра, Припяти, Березины, Сожа. Действия речного флота имели большое значение для освобождения от врага побережий Ладожского и Онежского озер.

В 1945 году в военно-восстановительных организациях Наркомата речного флота работало 27286 рабочих, техников, инженеров и служащих.

С августа 1942 года по октябрь 1945-го военно-восстановительные отряды подняли со дна рек 432 самоходных судна общей мощностью 46 тыс. л. с. и 699 несамоходных 340 тыс. т общей грузоподъемности.

Всего же речниками за годы войны было поднято 1558 судов различного назначения. Кроме того, к октябрю 1945 года военно-восстановительные организации Наркомата речного флота отремонтировали и ввели в эксплуатацию в речных портах и пристанях более:

Всего же речниками за годы войны было поднято 1558 судов различного назначения. Кроме того, к октябрю 1945 года военно-восстановительные организации Наркомата речного флота отремонтировали и ввели в эксплуатацию в речных портах и пристанях более:

8 000

п. м причалов

266

погрузочно-разгрузочных механизмов

45 000

куб. м вокзалов и пассажирских павильонов

80 000

кв. м жилых зданий

На судоремонтных предприятиях было возрождено:

61 000

площади производственных цехов

863

смонтировано единиц станочного оборудования

Из 11 тыс. км нарушенных водных путей к началу навигации 1945 года было введено в эксплуатацию более 9 тыс. км. Восстановительные работы продолжались еще целых четыре года и требовали огромных усилий

В послевоенный период речной транспорт сделал большой шаг по пути дальнейшего развития. Выполняя государственные планы перевозок грузов и пассажиров, речники обеспечивали после войны развитие экономики всей страны. Обновился флот, восстановлены порты, построены причалы и судоремзаводы.

Слава всем речникам Великой Победы!

Обращаясь к урокам минувшей войны, мы отдаем дань глубокого уважения памяти погибших.

Никогда не забудут речники страны подвиг героев по труду и оружию, отдавших жизнь во имя свободы Отечества.

Никогда не забудет Родина самоотверженную работу и славные боевые дела тружеников речного флота, явившиеся достойным вкладом в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Никогда не забудут речники страны подвиг героев по труду и оружию, отдавших жизнь во имя свободы Отечества.

Никогда не забудет Родина самоотверженную работу и славные боевые дела тружеников речного флота, явившиеся достойным вкладом в достижение Победы в Великой Отечественной войне.